Sur 338 additifs autorisés dans l’alimentation, 90 posent problème et leur consommation devrait être limitée. Les aliments ultra-transformés sont les principaux pourvoyeurs d’additifs.

Qu’est-ce qu’un additif ?

L’autorité européenne des aliments (EFSA) précise que « les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires pour remplir certaines fonctions technologiques, par exemple pour colorer, sucrer ou aider à conserver les aliments. »

Dans l'Union européenne, les additifs alimentaires suivent une nomenclature qui permet de les identifier : E suivi d’un numéro. Les étiquettes des aliments et des compléments alimentaires peuvent mentionner le nom de l’additif en clair, ou son code « E », mais aussi sa fonction (colorant, conservateur).

Les additifs les plus utilisés sont les antioxydants (pour éviter la dégradation provoquée par l'oxydation), les colorants, les émulsifiants, les stabilisants, les gélifiants et épaississants, les conservateurs et les édulcorants.

De nombreuses substances utilisées comme additifs sont présentes naturellement. C’est le cas de la vitamine C (E 300) ou du lycopène (E 160d) un caroténoïde qui donne leur couleur aux tomates.

Les additifs alimentaires peuvent également être dérivés d’animaux comme l’acide carminique (E 120), obtenu à partir de cochenilles. Il peut aussi s’agir de minéraux comme le carbonate de calcium (E 170). Mais ils peuvent aussi synthétisés chimiquement comme le lycopène synthétique.

D’où viennent les additifs ?

Les additifs alimentaires ont été introduits au dix-neuvième siècle à la demande des industriels qui voulaient allonger la durée de conservation de leurs produits ou faire en sorte qu’ils aient un meilleur aspect ou soient plus savoureux.

Certains des additifs les plus utilisés alors étaient des substances chimiques potentiellement ou ouvertement toxiques. Pour blanchir le pain, par exemple, les boulangers ajoutaient parfois de l'alun (sel de sulfate d’aluminium) et de la craie à la farine, tandis que de la purée de pommes de terre, du sulfate de calcium, de l’argile et même de la sciure pouvaient être ajoutés pour augmenter le poids des pains. Le goût aigre du pain rassis pouvait être masqué par du carbonate d'ammonium. Pour rendre la bière plus amère et économiser sur le houblon, les brasseurs ajoutaient eux aussi des mélanges de substances, certaines contenant des poisons comme la strychnine.

En 1820, un chimiste allemand établi à Londres, Frederick Accum, fut le premier à tirer la sonnette d’alarme sur la falsification des aliments. Il publia un livre intitulé A treatise on adulterations of food and cooking poisons (Traité sur les falsifications des aliments et les poisons culinaires). La première édition fut épuisée en un mois. Accum considérait la falsification des aliments et des boissons comme un délit : « L'homme qui vole quelques shillings à un autre citoyen est condamné à mort, écrit-il, mais celui qui distribue un poison lent à toute la communauté échappe à toute punition. »

En 1903, un chimiste du nom de Harvey Wiley a publié un premier compte-rendu des effets sur la santé d’additifs couramment utilisés. Il avait pour cela conduit une expérimentation avec des volontaires auxquels il avait fait avaler diverses substances comme le borax, l'acide borique, l'acide salicylique, l'acide benzoïque, les benzoates, le formaldéhyde. Beaucoup sont tombés malades. Wiley en conclut que ces « additifs » ajoutés aux aliments présentaient un risque pour la santé sont dangereux lorsqu’ils sont ajoutés aux aliments.

Des substances controversées

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué la sécurité de la majorité des additifs, tandis que les autres ont été examinés par le comité scientifique de l’alimentation humaine de la Commission avant la création de l’EFSA. L’EFSA réévalue régulièrement la sécurité de ces substances en s’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Cependant, des débats portent fréquemment sur l’interprétation des données scientifiques, ce qui explique que l’avis de l’EFSA puisse être remis en question par des chercheurs.

Les additifs les plus problématiques sont ceux issus de la synthèse chimique. « Tout un arsenal chimique appartenant à des familles chimiques diverses, a été mis à la disposition de l’industrie agroalimentaire, dit le Pr Jean-François Narbonne, toxicologue, qu’il s’agisse de colorants, de conservateurs, d’antioxydants, d’agents de texture, d’antiagglomérants, d’exhausteurs de goûts ou d’édulcorants. »

Les industriels qui font le plus appel aux additifs, et en particulier à ceux d’origine chimique, sont ceux qui fabriquent des aliments ultra-transformés (AUT). Ces industriels recherchent la plus longue conservation possible, le meilleur aspect possible, au coût minimum. Or es additifs permettent de réduire les quantités d’ingrédients naturels qui coûtent souvent plus cher. Aujourd’hui, la présence d’additifs en grand nombre dans un produit signale qu’il s’agit d’un aliment ultra-transformé, dont la consommation est liée à un risque plus élevé de maladies chroniques.

90 additifs posent problème

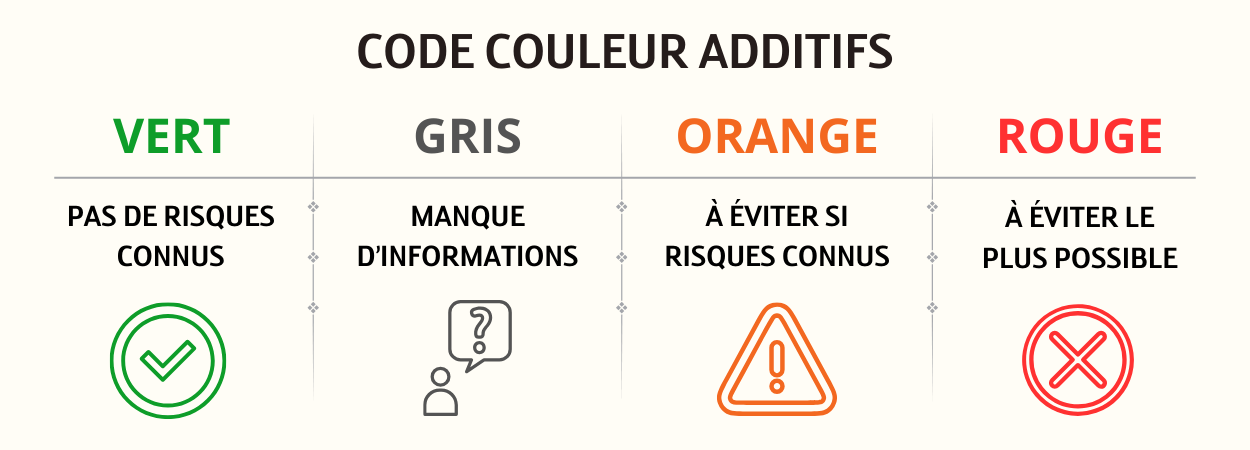

Le Nouveau Guide des additifs, écrit par la Docteure en pharmacie Anne-Laure Denans classe visuellement les 338 additifs en quatre catégories sur la base des dernières études scientifiques.

• Rouge : ceux qu'il vaut mieux éviter d'une manière générale;

• Orange : ceux qu'il est conseillé d'éviter dans certaines conditions;

• Gris : ceux pour lesquels les informations manquent;

• Vert : ceux qui ne présentent pas de risques connus.

Résultats : 90 additifs « posent problème ».

Si leur consommation occasionnelle, à dose faible, est probablement peu risquée, l’auteure conseille de ne pas les consommer régulièrement ou à dose élevée. Ils pourraient en effet entraîner des problèmes de santé divers : troubles du comportement ; atteintes cellulaires ; altération de la flore intestinale ; inflammations, voire cancers et maladies cardiovasculaires.

Les additifs qui présentent des risques potentiels pour la santé :

• Les émulsifiants comme le polysorbate 80, les carraghénanes, les gommes de guar/xanthane, peuvent de modifier le microbiote intestinal et favoriser l'inflammation, et pour les carraghénanes entraîner une hyperglycémie à jeun et une intolérance au glucose.

• La consommation de sels nitrités conduit dans certaines conditions à la synthèse de nitrosamines, potentiellement cancérogènes. Des études ont trouvé un lien entre les aliments conservés par nitrates et nitrites (dont la charcuterie) et la mortalité toutes causes confondues ainsi que la mortalité par certains cancers digestifs.

• Les phosphates sont largement présents dans les aliments ultra-transformés, et pourraient présenter des risques cardiovasculaires et rénaux.

• Les sulfates pourraient altérer le microbiote intestinal.

• Les édulcorants tels que l'acésulfame de potassium, la saccharine, le sucralose et l'aspartame peuvent affecter la santé cardiométabolique et altérer la composition de la flore intestinale.

• Le caramel peut renfermer du 4-méthylimidazole (4-MEI), une substance potentiellement cancérigène pour l'homme.

• Le glutamate monosodique peut être toxique.

• Le conservateur EDTA (éthylènediamine-tétraacétate) peut expérimentalement favoriser l'inflammation.

%20(37).png)

Comment éviter les additifs controversés ?

Pour éviter les additifs controversés, il est essentiel d’adopter quelques bonnes pratiques simples au quotidien.

La première étape consiste à bien lire les étiquettes des produits alimentaires et à être attentif aux codes "E" suivis de numéros, en particulier ceux identifiés comme problématiques.

Pour mieux comprendre les risques associés, la formation reste votre meilleure alliée : le Nouveau Guide des additifs de la Docteure en pharmacie Anne-Laure Denans est un outil précieux pour apprendre à distinguer les additifs sans danger de ceux à éviter.

Enfin, privilégier une alimentation respectant les 3 V — Végétal, Vrai et Varié — est une stratégie efficace pour limiter les produits ultra-transformés, souvent riches en additifs. En faisant ces choix, vous vous assurez de préserver votre santé à long terme.

Par Thierry Souccar, directeur de LaNutrition et journaliste scientifique.

Nous contacter

Nous contacter

Mon compte

Mon compte